DEKOLONIALER IKONOKLASMUS: STADT – ERINNERUNG – TEILHABE

14. bis 16. September 2022, Bibliothek der Faculdade de Letras (Raum B112.B), Universidade de Lisboa (FLUL)

Alameda da Universidade (1600-214 Lisboa)

Der Tod von George Floyd mobilisierte Menschen weltweit. Sie forderten, die Hinterlassenschaften des Kolonialismus zu bekämpfen, und zielten dabei auf die Repräsentation der Geschichte im öffentlichen Raum. Auch im iberoamerikanischen und deutschsprachigen Raum nahmen die Entwicklungen Fahrt auf. Gegenwärtig setzen Aktivist:innen aus dekolonialen und antirassistischen Initiativen die politisch Verantwortlichen unter Druck. Diese Interventionen fordern die dominanten Narrative der Geschichte heraus und regen eine neue Erinnerungskultur an.

Vom 14. bis 16. September kommen in Lissabon Nachwuchswissenschaftler:innen, Studierende, Aktivist:innen und Künstler:innen aus Deutschland und Portugal zusammen, um gemeinsam eine Momentaufnahme dieser Konjunktur und ihr Potenzial zur Umdeutung zu schaffen. Es wird folgenden Fragen nachgegangen:

- Warum werden diese monumentalen Ikonen nun destruiert?

- Welche neuen Stimmen und Positionierungen kristallisieren sich dabei heraus?

- Wessen Erinnerungen werden dabei und wie ausgehandelt?

- Welche glokalen Implikationen bzw. Zusammenhänge zwischen Globalisierung und ihren lokalen/regionalen Auswirkungen werden dabei deutlich?

- Wie wird Teilhabe über Kunst und Aktivismus im öffentlichen Raum debattiert?

- Und nicht zuletzt, wie kann eine gemeinsame Bekämpfung der sozialen Ungleichheit aus dekolonialer, feministischer und rassismuskritischer Perspektive aussehen?

Programm:

Mittwoch 14.09.2022

10:30 Uhr

Begrüßung und Einführung

Elsa Peralta und Ana Troncoso

11:00 Uhr

Die Dekonstruktion des Imperiums in der öffentlichen Kunstintervention

Teresa Pinheiro

12:30 Uhr

Mittagspause

14:00 Uhr

1. Panel – POSTKOLONIALE KONTINUITÄTEN IM ZENTRUM UND PERIPHERIE A.

Koloniale Kontinuitäten und postkolonialer Diskurs in Portugal

Viktoria Hohlfeld and Mathilde Honecker

Postkoloniales Aufbrausen in Lissabon: Brasilianische Migration und gelebte Urbanität

Simone Frangella

Das Verhandeln des kolonialen Erbes in Lissabons Straßennamen nach der Revolution von 1974

Joe Green

Moderation: Doris Wieser

16:00 Uhr

2. Panel: POSTKOLONIALE KONTINUITÄTEN IM ZENTRUM UND PERIPHERIE B.

Forderungen der Mapuche-Gemeinschaft im sozialen Ausbruch in Chile – 2019

Gabriela Miranda

Der soziale Ausbruch des Volksaufstandes: der antikoloniale Kampf der Ausgeschlossenen der „Demokratie“

Felipe Castro

Ästhetischer Aktivismus in der zeitgenössischen Kichwa-Literatur Ecuadors

Jordy Pacheco

Moderation: Santiago Pérez Isasi

18:00 Uhr

Kaffeepause

19:00 Uhr

Gespräch mit Flávio Almada „Lbc“

Moderation: Jonas Prinzleve

Donnerstag 15.09.2022

10:00 Uhr

Begrüßung

Elsa Peralta

10:10 Uhr

PANEL 3 – MIGRANTISCHE ERINNERUNGEN UND TEILHABE: KUNST UND DEKOLONISIERUNG

Die Geste und der Stein

Leonor Rosas

Erarbeitung von künstlerischen und kollaborativen Methoden für ein erweitertes Feld des Denkmals

Márcio Carvalho

Koexistierende kulturelle Identitäten, Perspektiven und ihre Repräsentationen

Dzifa Peters

Moderation: Stephan Schurig

12:10 Uhr

Filmvorführung und Besprechung mit Regisseurin: „Barcelona – Ciudad de Acogida“ (2020; 55“)

Christin Schuchardt

Moderation: Ana Troncoso

13:10 Uhr

Mittagspause

14:30 Uhr

4. Panel: MIGRANTISCHE ERINNERUNGEN UND TEILHABE: LOKALER AKTIVISMUS

Chemnitz Postkolonial: Wie kann man eine Stadt ohne (post-)koloniales Gedächtnis dekolonisieren!?

Stephan Schurig

Red de Migración, Género y Desarrollo: Dekoloniale Perspektiven auf feministischen Aktivismus

Leonie Papritz

Antirassistischer Kampf und schwarzer Feminismus

Bárbara Góis

Moderator: Ana Troncoso

16:30 Uhr

Kaffeepause

17:00 Uhr

(De)koloniale Wanderungen in Lissabon: Ausgrenzung, Zugehörigkeit und Verhandlung im öffentlichen Raum

Stadtführung in Lissabon von Elsa Peralta

20:00 Uhr

Gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in Lissabon

Freitag 16.09.2022

10:00 Uhr

Begrüßung

Ana Troncoso

10:10 Uhr

PODIUMSDISKUSSION ANLAUFENDE DEKOLONIALE PRAXEN IM IBERISCHEN RAUM UND DEUTSCHLAND A

Leipzig Postkolonial: Kolonialhistorisch aufgearbeitete Stadtführungen

Manwinder Dhanjal

Die Gedenkstätte für die Versklavten in Lissabon

Beatriz Gomes Dias

Dekoloniale Kulturpolitik

Jonas Prinzleve

Moderation: Elsa Peralta

11:40 Uhr

Kaffeepause

12:00 Uhr

PODIUMSDISKUSSION: ANLAUFENDE DEKOLONIALE PRAXEN IM IBERISCHEN RAUM UND DEUTSCHLAND B

Dekoloniale Forschung in Universitätsseminaren:

Ausgangspunkt 2020: Dekoloniale und antirassistische Kämpfe in Iberoamerika

Ina-Sophie Deckert

Zwischen Baumwolle, Kolonialwaren und Menschenzoo – Glokale koloniale Verflechtungen der Stadt Chemnitz aus postkolonialer Perspektive

Luca Hirsekorn und Johanna Preißler

Moderation: Teresa Pinheiro

13:30 Uhr

Abschluss des Symposiums

Abstracts:

Hier befinden sich die Abstracts zu den einzelnen Beiträgen.

ERÖFFNUNGSVORTRAG:

Die Dekonstruktion des Imperiums in der öffentlichen Kunstintervention

Abstract: Während im Jahr 2020 überall auf der Welt Kolumbus-Statuen enthauptet und zerstört wurden, erlitt der Stein, in dem die Erinnerung an das Kolonialreich eingraviert ist, in Portugal lediglich Risse. In einem Land, das sein nationales Narrativ auf einem fast religiösen Konzept des Kolonialismus aufbaute – dessen Hauptpfeiler die koloniale Mystik und der Lusotropismus waren -, hätte der Ikonoklasmus die erwartete Reaktion auf die überwältigende und unbestrittene Präsenz von Denkmälern sein können, die die koloniale Vergangenheit im öffentlichen Raum preisen. Doch der Ikonoklasmus blieb aus. Statt einer Entfernung oder Zerstörung versuchen zeitgenössische künstlerische Interventionen, den imperialen Mythos durch eine kritische Aneignung von Denkmälern zu dekonstruieren. Anhand empirischer Beispiele portugiesischer Städte wird der Beitrag die anhaltende Kontinuität des von der Propaganda des Estado Novo geerbten kolonialen Monolithen im postkolonialen Portugal erörtern und die Art und Weise, wie der Monolith in den letzten Jahrzehnten durch Interventionen der öffentlichen Kunst in Frage gestellt wurde. Ich werde argumentieren, dass Strategien der Gegenmonumentalisierung der Denkmäler und der Durchdringung mit alternativen Erinnerungen bei der Bewältigung einer beunruhigenden Vergangenheit wirksamer sein können als ihre Entfernung aus dem städtischen Raum.

Teresa Pinheiro: Professorin für Iberische Studien am Institut für Europäische Studien und Geschichts-wissenschaften, Universität Chemnitz.

PANEL 1 – POSTKOLONIALE KONTINUITÄTEN IM ZENTRUM UND PHERIPHERIE A.

Koloniale Kontinuitäten und postkolonialer Diskurs in Portugal

Abstract: Das Kolonialreich ist auch nach der formalen Dekolonisation in den 1970er Jahren und der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien ein wichtiger Bezugspunkt für die portugiesische Identität. Die Mystifizierung des portugiesischen Kolonialismus prägt nachhaltig das Erinnern an das „goldene Zeitalter der Entdeckungen“. Seit der Jahrtausendwende wird dieses Narrativ zwar zunehmend in Frage gestellt, dennoch wirkt die koloniale Herrschaft bis heute nach. Die Reproduktion von kolonialen Verhältnissen wird anhand von zwei Beispielen erläutert.

1.Die Darstellung der Kolonialherrschaft im portugiesischen Schulunterricht.

2.Die wirtschaftlichen Beziehungen in der „Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder“ (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP).

In Denkmälern zu Ehren von Personen, die die Kolonisierung aktiv vorangetrieben oder von ihr profitiert haben, manifestiert sich die hegemoniale Geschichtsschreibung im öffentlichen Raum. Aber auch dann, wenn sich koloniale Kontinuitäten auf subtile Weise äußern, wenn sie überschrieben und vergessen wurden, ist ihre Aufdeckung und Skandalisierung unerlässlich. Kritische Interventionen stören das dominante Narrativ und ermöglichen die Präsenz marginalisierter Perspektiven auf die gemeinsame Geschichte. Mit dem Ziel der Dekolonisierung des Raumes und der Gesellschaft geht für die Akteur:innen die Reflexion über die eigene Kolonialität einher. Wie äußern sich dekoloniale Bestrebungen in der portugiesischen Gesellschaft, welche Entwicklung hat der (Post)Kolonialismusdiskurs seit der Nelkenrevolution genommen?

Viktoria Hohlfeld & Mathilde Honecker: Bachelor Studierende der Europa Studien, Universität Chemnitz.

Postkoloniales Aufbrausen in Lissabon: Brasilianische Migration und gelebte Urbanität

Abstract: Die brasilianische Migration nach Portugal ist ein Phänomen, das seit den späten 1980er Jahren in ständiger Bewegung ist. Im Laufe der Zeit hat sich dieser Migrationsstrom hinsichtlich der Migrationszwecke, des Niveaus der Arbeitsqualifikation, des Geschlechts, der Dokumentationslage, aber auch hinsichtlich der gelebten Erfahrungen in den portugiesischen Städten diversifiziert. Anhand von Lissabon als Ort der ethnografischen Forschung wird in diesem Vortrag zum einen untersucht, wie Diskurse und Praktiken, die mit dem postkolonialen Kontext in Verbindung gebracht werden, von diesen verschiedenen Strömen brasilianischer Migrant:innen wahrgenommen und erlebt werden, und zum anderen, wie Fragen der Erinnerung und der kolonialen Vergangenheit von diesen artikuliert werden, um bereits etablierte Vorstellungen in Frage zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, um einen eigenen Ort zu konstruieren.

Simone Frangella: Forscherin am Institut für Sozialwissenschaften, Universität Lissabon.

Das Verhandeln des kolonialen Erbes in Lissabons Straßennamen nach der Revolution von 1974

Abstract: In diesem Vortrag wird untersucht, wie sich die Straßennamen von Lissabon, der ehemaligen Hauptstadt des portugiesischen Reiches, veränderten, nachdem sie diese Funktion nicht mehr erfüllte. Die Diktatur des Estado Novo warb unter anderem mit Straßennamen für ihre Ideale, so dass ganze Stadtteile nach so genannten Entdeckern, Portugals Kolonien und Kämpfern im Kolonialkrieg benannt wurden. Der Vortrag zeigt auf, wie dieses Erbe nach dem Sturz der Diktatur verhandelt wurde und inwieweit der Prozess der Entkolonialisierung – ein zentrales Anliegen der Revolution – dargestellt wurde. Da die Kommission für Toponymie in Lissabon dazu tendiert, bestehende Namen beizubehalten, sind viele Straßennamen des Estado Novo erhalten geblieben. Welche Erinnerungen werden also weiterhin durch die Straßennamen in Lissabon projiziert, und wie haben die offiziellen Stellen auf die Forderungen nach Veränderungen reagiert, von der Zeit der Demokratisierung Portugals bis heute?

Joe Green: Doktorand am Institut für Europäische Studien und Geschichts-wissenschaften, Universität Chemnitz.

Panel 2 – POSTKOLONIALE KONTINUITÄTEN IM ZENTRUM UND PHERIPHERIE B.

Forderungen der Mapuche-Gemeinschaft in der Estallido Social-Bewegung in Chile – 2019

Abstract: „Dieser Traum ist ein Traum unserer Vorfahren, dieser Traum wird wahr, es ist möglich (…) dieses Chile neu zu gründen und eine neue Beziehung zwischen dem Volk der Mapuche, den ursprünglichen Völkern und allen Völkern, die dieses Land ausmachen, herzustellen“ (Elisa Loncón). Dies waren die Worte der Präsidentin der Verfassungsgebenden Versammlung: Elisa Loncón, bei der feierlichen Amtseinführung von Präsident Gabriel Boric. Loncón ist eine Schlüsselfigur bei der Verteidigung der Rechte der Mapuche. Ihr Aktivismus und andere Bewegungen wie die Studenten- und die Frauenbewegung führten zwischen Oktober 2019 und März 2020 zu massiven Demonstrationen, die als „Estallido social“ bezeichnet wurden. Die Forderungen der Demonstranten waren vielfältig und reichten von der Anerkennung der Rechte der indigenen Völker über einen besseren Zugang zu Bildung bis hin zur Kürzung der Rentenfonds (AFP). Zu diesem Zeitpunkt legten die Mapuche-Gemeinschaften der chilenischen Regierung ihre Vorschläge und Forderungen vor, und ihre Beteiligung fand breite Unterstützung in der Bevölkerung. Zwei Jahre nach dem sozialen Ausbruch sieht sich die Gemeinschaft neuen Regierungsbehörden gegenüber und befindet sich inmitten einer neuen verfassungsgebenden Versammlung. Hier stellt sich die Frage: Wie kann die neue politische Verfassung die Menschen- und Landrechte garantieren, die die indigenen Gemeinschaften verdienen und fordern?

Gabriela Miranda: Masterstudentin der Latino-Amerikastudien, Universität Jena.

Der soziale Ausbruch des Volksaufstandes: der antikoloniale Kampf der Ausgeschlossenen für „Demokratie“

Abstract: Mein Beitrag besteht darin, den Fall des sozialen Ausbruchs in Kolumbien zu skizzieren, der Ende 2019 begann und trotz der Unterbrechungen durch die Pandemie bis 2021 andauerte. Diese Mobilisierungen sind gekennzeichnet durch Ablehnung andauernder staatlicher Gewalt, soziale Unzufriedenheit mit den neoliberalen Wirtschaftsmaßnahmen der scheidenden Regierung und verschiedene soziale Forderungen nach Gerechtigkeit und Anerkennung ausgegrenzter Gruppen durch das kolumbianische politische System. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zwei wichtigen sozialen Bewegungen, die sich in den Protesten vereinen, weil sie einen gemeinsamen Ursprung in der Region Cauca im Südwesten Kolumbiens haben: Einerseits der Widerstand der afro-indigenen Gruppen des kolumbianischen Pazifiks und andererseits die indigene Minga, die verschiedene indigene Gruppen mit weitreichenden ökologischen und politischen Forderungen zusammenbringt. Ich bin der Meinung, dass dieser Prozess einen wichtigen Beitrag zur Artikulation eines antirassistischen und antikolonialen Kampfes im aktuellen Kontext leisten kann, nicht nur wegen der Aktionen, die sie während der Proteste unternommen haben (koordinierte kollektive Interventionen, Umstürzen von Statuen, unterschiedliche Sozialisationsräume usw.), sondern auch, weil sie in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer Slogans, Forderungen und ihres politischen Horizonts zu zwei politischen Kräften geworden sind, die eine große Anziehungskraft auf die Zivilbevölkerung ausüben.

Felipe Castro: Doktorand am Institut für Romanistik, Universität Jena.

Ästhetischer Aktivismus in der zeitgenössischen Kichwa-Literatur Ecuadors

Abstract: Mitte der 1970er Jahre entstand in Ecuador eine bedeutende kulturelle Bewegung der Kichwa, die zum Teil auf ein von Rassismus geprägtes Gewaltsystem zurückzuführen ist. Fast fünfzig Jahre später, im Oktober 2019 und im Juni 2022, führte die indigene Bewegung Ecuadors 11 bzw. 18 Tage lang intensive Proteste gegen die jeweils amtierenden Regierungen. Beide Mobilisierungen waren das Ergebnis unhaltbarer sozialer Ungerechtigkeit und wurden ebenfalls von Rassismus und Kolonialismus geprägt. Wie die anderen Künste kann auch die Literatur als Kraft für den sozialen Wandel dienen. Ohne die Pluralität der Stimmen und Themen in der zeitgenössischen Kichwa-Literatur Ecuadors zu ignorieren, konzentriert sich diese Untersuchung auf die aufständische und anklagende Dimension der Literatur. Anhand ausgewählter Gedichte und Auszüge aus halbstrukturierten Interviews, die mit Kichwa-Schriftstellern in den Jahren 2021 und 2022 geführt wurden, werden der ästhetische Aktivismus dieser Literatur und ihr Engagement für die Muttersprache, die Kichwa-Kultur und die Prozesse des Widerstands der indigenen Völker dargestellt. Es wird auch auf die Gefahr(en) eingegangen, solche Prozesse automatisch in den Diskurs der Dekolonialität zu verorten.

Jordy Pacheco: Doktorand am Institut für Romanistik, Universität Jena.

PANEL 3 – MIGRANTISCHE ERINNERUNGEN UND TEILHABE: KUNST UND DEKOLONISIERUNG

Die Geste und der Stein

Abstract: In diesem Beitrag soll über die Möglichkeiten nachgedacht werden, eine antirassistische und dekoloniale Gegenerzählung in den öffentlichen Raum und die Gedenklandschaft von Lissabon einzuschreiben. Dazu müssen einige Fragen gestellt werden: Wer wird im Raum dieser Stadt repräsentiert? Und wer wird von den vorherrschenden Erzählungen in diesem Raum zum Schweigen gebracht? Padrão dos Descobrimentos, Praça do Império, Mosteiro dos Jerónimos oder Bairro das Colónias sind einige der Spuren der imperialen Vergangenheit, die in Lissabon lebendig bleiben. Der öffentliche Raum – Denkmäler, Statuen, Gedenkstätten und Museen – ist immer noch weiß, männlich und imperial. Was soll man damit machen? Statuen abreißen, Straßennamen ändern oder kontextualisieren? Wie kann die Entkolonialisierung unserer Städte erreicht werden? Welche Wege wurden bereits beschritten?

Leonor Rosas: Anthropologin und Mitglied des Stadtrats, Lissabon.

Erarbeitung von künstlerischen und kollaborativen Methoden für ein erweitertes Feld des Denkmals

Abstract: Meine Präsentation zielt darauf ab, ein erweitertes Feld für das Denkmal zu entwerfen, das durch künstlerische und kollaborative Methoden mit folgenden Zielen gestaltet wird: Durchbrechen der zugrundeliegenden Hierarchie, in der die Besucher des Denkmals gezwungen sind, die Rolle eines ehrfürchtigen Zuschauers vor der zu vermittelnden Botschaft des Denkmals zu spielen; Verleihung des Status einer sozialen, diskursiven und kulturellen Praxis, in der die öffentliche Beteiligung garantieren kann, dass Erinnerung und Geschichte ein kreativer, flüchtiger, kontinuierlicher und unvollendeter Prozess bleiben.

Márcio Carvalho: Künstler, arbeitet an partizipativen Projekten in verschiedenen Ländern.

Koexistierende kulturelle Identitäten, Perspektiven und ihre Repräsentationen

Abstract: In meinem Vortrag werde ich interkulturelle Visualitäten sowie die zugrundeliegenden Bedingungen innerhalb soziokultureller Systeme untersuchen und dabei Projektionen des Exotischen, kollektive Vorurteile, aber auch hybride Identitäten im Alltag und innerhalb der Manierismen von Globalisierung, Migration und post- und dekolonialen Diskursen ansprechen. Ich plädiere für einen dekolonialen Ansatz, indem ich kollektive Imaginäre und Tropen identifiziere und enträtsle.

Dzifa Peters: Deutsch-ghanaische bildende Künstlerin und Doktorandin der Kulturwissenschaften, Katholische Universität von Lissabon.

PANEL 4 – MIGRANTISCHE ERINNERUNG UND TEILHABE: LOKALER AKTIVISMUS

Chemnitz Postkolonial: Wie kann man eine Stadt ohne (post-)koloniales Gedächtnis dekolonisieren?!

Abstract: Im Promotionsprojekt Chemnitz postkolonial – Fragmente nicht erzählter Geschichte(n) werden sowohl die historischen kolonialen Verknüpfungen der Stadt bzw. Region um Chemnitz als auch die postkolonialen Kontinuitäten untersucht. Die lokalen und regionalen Spezifika im (post-)kolonialen Sachsen werden ausgehend von konkreten historischen Phänomenen wie dem Kolonialwaren(-handel), den Kolonialbewegungen in Form von Vereinen oder sog. Menschenzoos (Kolonialität vor Ort), aber auch anhand von symbolischen Repräsentationen und Diskursen durch Exotisierung, Primitivisierung, Othering und Rassifizierung globalhistorisch eingeordnet. Mithilfe einer postkolonial informierten Perspektive stehen Analysen kolonial(rassistisch)er Kontinuitäten bzw. antikolonialer/antirassistischer Widerständigkeiten gegenwärtiger sozio-kultureller Phänomene, wie z.B. die Konstruktion des ‚Eigenen‘ und des ‚Fremden‘ oder stadt- und erinnerungspolitische sowie emanzipatorische Bestrebungen, im Vordergrund des Projekt. Da es der lokalhistorischen Forschung bisher an einer systematischen Auseinandersetzung der Chemnitzer Stadtgeschichte mit den Verflechtungen deutscher bzw. globaler Kolonialgeschichte mangelt, versucht das Promotionsvorhaben mithilfe von explorativen Methoden (z.B. Auswertung von Dokumenten und Archivalien aus Archiven, Kartographierungen) eine Grundlage für die Aufarbeitung dieses Forschungsdesiderats zu schaffen und damit auch einen Theorie-Praxis-Transfer für zivilgesellschaftliche Erinnerungsarbeit zu leisten.

Stephan Schurig: Doktorand am Institut für Europäische Studien und Geschichts-wissenschaften, Universität Chemnitz.

Red de Migración, Género y Desarrollo: Dekoloniale Perspektiven auf feministischen Aktivismus

Abstract: Feminismus ist und war schon immer eine vielschichtige Bewegung, die sich weigerte, sich unter einem Dach zu vereinen. Soziale Hierarchien und die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen innerhalb der Bewegung haben zu unterschiedlichen feministischen Gruppierungen geführt. Frauen im und aus dem Globalen Süden müssen lange darum kämpfen, dass ihre Realitäten und besonderen Herausforderungen Gehör finden. Daher befindet sich der de- oder postkoloniale Feminismus an der Schnittstelle von Kolonialität und Geschlecht und kritisiert sowohl die feministische als auch die postkoloniale Mainstream-Theorie. Red de Migración, Género y Desarrollo (Barcelona) ist ein Kollektiv, das mit dem postkolonialen feministischen Ansatz arbeitet und sich für migrantische und dekoloniale Perspektiven auf gemeinsame feministische Themen einsetzt. Anhand der Webpräsenz und der veröffentlichten Arbeiten von Red MGD möchte ich die Merkmale des dekolonialen Feminismus genauer herausarbeiten: Was macht dekolonialen Feminismus aus und was macht diese Gruppe zu einer dekolonialen Gruppe?

Leoni Papritz hat einen Bachelor-Abschluss in Europastudien der Universität Chemnitz.

PODIUMSDISKUSSION: ANLAUFENDE DEKOLONIALE PRAXEN IM IBERISCHEN RAUM UND DEUTSCHLAND A

Leipzig Postkolonial: Kolonialhistorisch aufgearbeitete Stadtführungen

Abstract: Postkolonial Leipzig existiert seit bereits über einem Jahrzehnt, ursprünglich gegründet von Studierenden der Afrikanistik zur historischen Aufarbeitung kolonialer Strukturen in der Stadt Leipzig. Schnell entwickelte sich aus dem studentischen Programm eine wichtige lokale Organisation mit 10-15 ständigen Mitgliedern, die sich mittlerweile nicht nur mit der akademisch-historischen Aufarbeitung des Kolonialismus in Leipzig auseinandersetzt, sondern auch aktivistisch tätig ist und unter anderem dem Grassi Museum, dem Migrantenbeirat, der Universität, der Stadt Leipzig und anderen Gremien beratend zur Seite steht. Außerdem unterstützt Postkolonial Leipzig auch Selbstorganisationen von Bi_PoC und anderen rassifizierten Personen.

Eine der wichtigsten Arbeiten liegt dabei in der Aufklärung von Menschen in und um Leipzig. Als Medium hierfür nutzt die Gruppe sogenannte kolonial-historisch aufgearbeitete Stadtrundgänge. Diese werden auf Anfrage mit Gruppen verschiedenster Hintergründe (Schulen, NGOs, Parteien, Seniorengruppen etc.) durchgeführt und vermitteln anhand ausgewählter Stationen die rassistisch-koloniale Tragweite der Stadt Leipzig. Dabei werden nicht nur historische Bezüge hergestellt, sondern auch aktuell rassistisch-rechte Motive aufgedeckt und beleuchtet.

Ein weiteres Projekt der Gruppe ist die kolonial-rassistische Aufarbeitung des Leipziger Zoos, der nach wie vor das kolonial-rassistische Gedankengut des Menschenhändlers und Veranstalters von Menschenschauen, Ernst Pinkert, reproduziert.

Und zu guter Letzt arbeitet die Gruppe am STIGA Projekt (Sächsisch Thüringische Industrie und Gewerbeausstellung 1897) mit und widmet sich dort der kolonialen Geschichte der Ausstellung, die im Jahr 2022 125 jähriges Jubiläum feiert.

Manwinder/Monty Dhanjal (they): Aktivist:in in Leipzig Postkolonial und Empowerment Trainer:in, Leipzig.

Die Gedenkstätte für die Versklavten in Lissabon

Abstract: In ihrem Vortrag wird Beatriz Gomes Dias auf den Vorschlag eingehen, ein Denkmal für die versklavten Menschen zu errichten, und auf die drei konzeptionellen Säulen, auf denen es beruht, nämlich (i) die Anerkennung der Sklaverei als zentrales Element des Unternehmens der Unterwerfung und der Schlüsselrolle, die Portugal dabei spielte; ii) der Widerstand der versklavten Menschen, insbesondere der Afrikaner:innen, gegen diese Unterdrückung in seinen verschiedenen Ausprägungen und damit die Anerkennung ihrer Handlungsfähigkeit und Subjektivität; iii) die historischen Hinterlassenschaften und Kontinuitäten dieser Zeit, vom kulturellen Erbe bis hin zu zeitgenössischen Formen von Rassismus und Diskriminierung, wodurch die Vergangenheit mit der Gegenwart verbunden ist.

Beatriz Gomes Dias: Mitglied des Stadtrats und Mitgründerin von Djass – Verband mit Migrationshintergrund aus Afrika, Lissabon.

Dekoloniale Kulturpolitik

Abstract: Dieser Beitrag stellt die jüngsten dekolonialen Politikinstrumente vor, die die Stadt Hamburg gemeinsam mit betroffenen Gemeinschaften entwickelt hat. Dabei geht es um die folgenden Hauptfragen: Welche unterschiedlichen Zeitebenen zeigen sich beim Vergleich postkolonialer Erinnerungspolitik in Deutschland und in Portugal? Lässt sich eine ähnliche dekoloniale Kulturpolitik in verschiedenen europäischen Städten identifizieren und welche Zukunftspotenziale verbergen sich hinter dekolonialen Erinnerungsmodi?

Jonas Prinzleve: Co-Autor des digitalen Projekts ReMapping Memories Lisboa – Hamburg und Doktorand in vergleichenden Studien, Universität Lissabon.

ROUND TABLE: ONGOING DECOLONIAL PRACTICES IN THE IBERIAN SPACE AND IN GERMANY B

Dekoloniale Forschung in Universitätsseminaren:

Ausgangspunkt 2020: Dekoloniale und antirassistische Kämpfe in Iberoamerika

&

Zwischen Baumwolle, Kolonialwaren und Menschenzoo – Glokale koloniale Verflechtungen der Stadt Chemnitz aus postkolonialer Perspektive

Abstract: Die koloniale Geschichte ist unweigerlich mit den Orten verbunden, von denen aus die Politik und die Logik des Kolonialismus organisiert und verhandelt wurden. Die Spuren des kolonialen Erbes unter postkolonialen Bedingungen sind allgegenwärtig und doch meist unsichtbar. Eine kritische Auseinandersetzung hat bisher vor allem in den Großstädten stattgefunden, da sich dort die Begegnung zwischen Gegenwart und Vergangenheit in vielfältigeren Dimensionen abspielt. Aber auch in „kleineren“ Städten des ehemaligen Koloniallandes wurden Kolonialwaren gehandelt und verarbeitet, weiße kolonialrassistische Phantasien vom Exotischen und Primitiven werden noch heute rezipiert, ebenso wie koloniale Raubkunst oder Denkmäler. Studierende verschiedener Fachrichtungen aus Jena und Chemnitz präsentieren und diskutieren die Ergebnisse ihrer Projekte, in denen sie Kolonialismus im Rahmen der historischen Kolonialforschung, der postkolonialen Theorie und Stadtforschung sowie post- und dekolonialer Praktiken erforscht haben.

Ina-Sophie Deckert studiert Englisch und Spanisch auf Lehramt, Universität Jena.

Johanna Preißler: Masterstudentin in Pädagogik, Universität Chemnitz.

Luca Hirsekorn: Bachelorstudent der Europa Studien, Universität Chemnitz.

Teilnehmer*innen:

Hier gibt es Hintergrundinformationen zu den Autor*innen und Redner*innen

Ana M. Troncoso S.

studierte Journalismus in Valdivia (Chile) und Visuelle Anthropologie in Göttingen (Deutschland). Dort schloss sie auch ihre Promotion mit einem Filmprojekt über Einbürgerungsprozesse deutscher Jud:innen in Chile ab. Seit 2017 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Rassismustheorien und Postkolonialität sowie Gender Studies, Intersektionalität, entangled History und Film.

Bárbara Góis

ist eine Einwanderin aus Bahia, die in São Jorge dos Ilhéus geboren wurde und jetzt in Lissabon lebt. Sie kam 2002 im Alter von 9 Jahren nach Sines, um mit ihrem Vater, der im Hafen der Stadt arbeitete, zusammenzukommen. Sie ist 30 Jahre alt und begann ihre politische Tätigkeit im Bloco de Esquerda von Leiria, wo sie sich als Marxistin bezeichnete. In der Studentenbewegung kandidierte sie auf 3 Listen für die Generaldirektion der Associação Aacadémica de Coimbra. An der Universität erkannte sie ihren Status als rassifizierte Immigrantin und konzentrierte von da an ihre Aktivitäten auf den Kampf gegen den Rassismus und den schwarzen Feminismus: für ein Portugal und eine Welt frei von jeglicher Unterdrückung und Ausbeutung.

Beatriz Gomes Dias

(Dakar, 1971) ist eine schwarze Portugiesin, antirassistische Aktivistin, Politikerin und Biologielehrerin in der Sekunderschule. Im Jahr 2021 wurde sie in den Stadtrat von Lissabon gewählt und war von 2019 bis 2022 Mitglied des portugiesischen Parlaments für die Partei Bloco de Esquerda. Sie ist eine der Mitbegründerinnen von Djass – Association of Afro-descendants, einer 2016 gegründeten gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Lissabon, deren Ziel es ist, Rassismus zu bekämpfen und die Rechte von Menschen afrikanischer Hintergrund in Portugal zu verteidigen. Im Jahr 2017 schlug sie als Vertreterin von Djass vor, dass der Bürgerhaushalt von Lissabon die Einrichtung eines Denkmals für die versklavten Menschen finanzieren sollte, das im historischen Zentrum der Stadt errichtet werden soll. Damit soll die in Portugal vorherrschende Geschichtsdarstellung in Frage gestellt werden, die sich bis heute auf die fast einhellige Verherrlichung der so genannten „Entdeckungen“ stützt, die als universalistisches und sogar humanistisches Epos gelten. Ihr Hauptinteresse gilt der Entkolonialisierung von Wissen und Kultur sowie der Konstruktion einer Gegenerzählung zu Geschichte und Erinnerung.

Christin Schuchardt

geboren 1990 in Erfurt/Deutschland, studierte Visuelle Anthropologie und Gender Studies an der Universität Göttingen. Während ihres Studiums produzierte sie ihren ersten Kurzfilm „Iduna-Komplex“ (2015) und den non-linearen Storytelling-Dokumentarfilm „Bilder machen“ (2017). In den letzten zweieinhalb Jahren konzentrierte sie sich auf die Produktion ihres ersten Dokumentarfilms „Barcelona – A Welcoming City“ (2021), ein unabhängiger und partizipatorischer ethnografischer Film über den anhaltenden Widerstand von fünf BIPOC-Kollektiven und Migrantenselbstorganisationen angesichts des institutionellen Rassismus. Sie lebt derzeit in Barcelona, arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und widmet sich in ihrer Freizeit dem Filmemachen und Sportklettern.

Doris Wieser

ist Professorin an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Coimbra, wo sie für den Bereich afrikanische Literaturen in portugiesischer Sprache zuständig ist. Sie promovierte an der Universität Göttingen mit einer Arbeit über den lateinamerikanischen Kriminalroman, die 2012 veröffentlicht wurde. Mit ihrem Forschungsprojekt über politische und literarische Konstruktionen nationaler Identitäten in Angola, Mosambik und Portugal wurde sie mit dem FCT-Forscherwettbewerb (Investigador FCT) ausgezeichnet. Von 2017 bis 2019 arbeitete sie am Zentrum für Vergleichende Studien an der Universität Lissabon. Von 2014 bis 2016 war sie Postdoc-Stipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung am Zentrum für Afrika-, Asien- und Lateinamerikastudien (CEsA / ISEG) an der Universität Lissabon. Von 2008 bis 2016 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte am Seminar für Romanische Philologie der Universität Göttingen. Sie schloss ihr Magisterstudium der Hispanistik, Lusophonie und Germanistik an der Universität Heidelberg ab. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der lusophonen afrikanischen Literaturen, der lateinamerikanischen Literaturen, des Kriminalromans, der Gender Studies, der Memory Studies und der Konstruktion von Identitäten.

Dzifa Peters

ist eine deutsch-ghanaische bildende Künstlerin und Forscherin. Als Doktorandin der Kulturwissenschaften arbeitet sie derzeit an ihrer Promotion im Bereich afrodiasporischer Identitäten und ihrer visuellen Repräsentationen am Lisbon Consortium und dem Research Centre for Communication and Culture (CECC) an der Universidade Católica Portuguesa in Lissabon. Sie ist zudem Gastwissenschaftlerin am Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC) der Justus-Liebig-Universität Gießen und arbeitet international als freiberufliche Künstlerin an kuratorischen Projekten. Ihr Forschungsprojekt wird von der Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) gefördert und analysiert koloniale, postkoloniale, diasporische und zeitgenössische Identitäten durch das Format der Fotografie, um Phänomene von Identitätskonstruktionen zu untersuchen, die auf Veränderungen koexistierender kultureller Identitäten und Perspektiven hinweisen. In ihrer künstlerischen Praxis untersucht Dzifa Peters Formen kultureller Identität und deren Repräsentationen. Sie arbeitet mit den Medien Fotografie und Fotomontage, mit Sound und Video, Text, Installation und Kollaboration. Als Künstlerin hat sie an mehreren internationalen Ausstellungen teilgenommen und verschiedene Kunststipendien erhalten, unter anderem vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) und dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen Deutschland.

Elsa Peralta

promovierte Anthropologin, ist Senior Researcher am CEComp-FLUL und Associate Researcher am ICS-UL. Ihre Arbeit stützt sich auf sich überschneidende Perspektiven aus Anthropologie, Gedächtnisforschung, Kulturwissenschaften und postkolonialen Studien und konzentriert sich auf postkoloniale Kulturen, Erinnerungen und Identitäten. Gegenwärtig koordiniert sie die CEComp-Forschungsgruppe CITCOM und die Forschungslinie Legacies of Empire and Colonialism in Comparative Perspective. Sie ist auch die Leiterin des vom FCT finanzierten Projekts Constellations of Memory: eine multidirektionale Studie über postkoloniale Migration und Erinnerung.

Felipe Castro

ist Doktorand am Institut für Romanistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena und DAAD-Stipendiat aus Kolumbien. Sein Forschungsprojekt trägt den Titel: Afrika in Amerika: Geschichte und Ethnographie in der lateinamerikanischen Literatur (1920-1960). Sein Beitrag über den sozialen Ausbruch ist mit seiner akademischen Tätigkeit verbunden. Das Forschungsthema seiner Dissertation ist die Beziehung zwischen lateinamerikanischer Literatur, Politik, Gesellschaft und Geschichte. Das Thema seines Beitrags wirft die Notwendigkeit auf, die ästhetische Dimension anzuerkennen, die politische Interventionen im öffentlichen Raum, in diesem Fall im städtischen Raum, prägt.

Flávio Almada „Lbc“

wurde in São Domingos, Santiago, Kap Verde geboren. Er ist vor allem ein Mensch, Sohn, Bruder, Begleiter/Partner, Vater, Freund. Er hat einen Abschluss in Übersetzung und kreativem Schreiben (ECATI – ULHT) und einen Master in internationalen Studien (ISCTE). Er ist Hip-Hop-Künstler/Aktivist, Antirassismus-Aktivist und Generalkoordinator des Kulturvereins Moinho da Juventude, wo er als Familienbildungsbeauftragter arbeitet.

Gabriela Miranda

ist Masterstudentin der Lateinamerikastudien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Mitglied des Vereins Iberoamerica e.V. Jena und seit 2021 Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Ina-Sophie Deckert

studiert Anglistik, Hispanistik und Erziehungswissenschaften für das Lehramt an Gymnasien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, lebte und studierte in den USA und Spanien, arbeitete mehrere Jahre für das Internationale Zentrum in Jena und das Akademische Auslandsamt der FSU. Ihr Interesse an postkolonialer Forschung und dekolonialer Praxis basiert auf dem Wunsch, ein multiperspektivisches Lehrkonzept für ihre zukünftigen Schüler zu entwickeln.

Joe Green

hat einen Master in Sprachen, Literatur und Kultur von der Nova University of Lisbon, Portugal. Derzeit arbeitet er an einer Doktorarbeit an der TU Chemnitz mit dem Titel „A Complacent Memory? Approaches to Change in Lisbon during the Revolutionary Period (1974-1975)“, die sich mit den Veränderungen in Lissabon während des portugiesischen Übergangs zur Demokratie befasst und in der die Betrachtung kolonialer und dekolonialer Aspekte einen wichtigen Teil darstellt.

Johanna Preißler

absolvierte einen Bachelor in Geschichte und einen Bachelor in Ethnographie und Kulturgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, studierte und arbeitete mehrere Jahre in Georgien, ist derzeit Masterstudentin der Erziehungswissenschaften an der TU Chemnitz, arbeitet als Übersetzerin und ist Leiterin des Serpentine Museums in Zöblitz. Ihr Interesse gilt der interdisziplinären Forschung im Bereich der Public History

Jonas Prinzleve

hat einen Abschluss in Liberal Arts and Sciences vom Amsterdam University College (2014) und einen MA in Postcolonial Culture and Global Policy von Goldsmiths, University of London (2017), und ist derzeit Doktorand im Internationalen PhD Programm in Comparative an der Faculty of Arts and Humanities, University of Lisbon (FLUL). Er entwickelt das Forschungsprojekt A decolonial turn in public memory? Hamburg und Lissabon im Vergleich als Promotionsstipendiat der Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Er ist Mitglied des Zentrums für Vergleichende Studien am FLUL (CEComp), wo er an dem Projekt Constellations of Memory: A Multidirectional Study of Migration and Postcolonial Memory, das vom FCT finanziert wird, sowie an dem Forschungsnetzwerk COST Action, TRACTS und der CEComp-Digital Humanities Commission. Er ist Mitglied der internationalen Memory Studies Association und der Kommission der Hamburger Behörde für Medien und Kultur zur Ausarbeitung eines stadtweiten Dekolonialisierungsprogramms. Außerdem ist er Mitautor des digitalen Projekts ReMapping Memories Lisboa – Hamburg am Goethe-Institut Lissabon und Mitglied des Beirats.

Jordy Pacheco

ist Doktorand am Institut für Romanistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung aus Ecuador. Sein Forschungsprojekt trägt den Titel: „Ökokritische Studie zum ästhetischen Aktivismus in der zeitgenössischen indigenen Literatur Ecuadors“. Er ist zudem ehemaliger Vizepräsident der Migrantenorganisation Iberoamerica e.V. in Jena und glaubt fest daran, dass das Nachdenken über Literatur und Kunst im Allgemeinen als kritische Antwort auf soziale Fragen einen wichtigen und notwendigen Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft darstellt.

Juan Felipe Castro Maldonado

My contribution on the social outburst is related to my academic activity, because my main research topic is Latin American literature and, with it, the relationship between literature and politics, society and history, which have taken place throughout Latin America. The theme of my contribution is fundamental because it raises the need for the recognition of the aesthetic dimension that shapes political interventions in the public sphere, in this case, in urban space.

Leoni Papritz

hat ihren Bachelor in Europastudien an der Technischen Universität Chemnitz gemacht, in Peru studiert und einige Zeit in Estland gearbeitet. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit verschiedenen Perspektiven auf den Feminismus. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit, verbunden mit den Erkenntnissen aus einem Auslandssemester in Lima, prägten die wissenschaftliche Ausrichtung ihres Studiums.

Leonor Rosas

absolvierte den Grundkurs Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen sowie den Master in Anthropologie an der Faculdade de Ciência Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Außerdem ist sie Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Lissabon. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Überschneidungen zwischen Erinnerung, Kolonialismus und Macht in der Stadt Lissabon.

Luca Hirsekorn

ist Bachelorstudent der Europastudien mit kulturwissenschaftlichem Schwerpunkt an der TU Chemnitz. Er interessiert sich für postkoloniale Forschung und dekoloniale Praxis aufgrund zahlreicher Seminare zu diesem Thema und einem persönlichen Impuls, mehr über koloniale Vergangenheit und Kontinuitäten zu erfahren und diese aufzuarbeiten.

Manwinder/Monty Dhanjal

(keine Pronomen/they) gehört der zentral-südasiatischen Diaspora der zweiten Generation an. Manwinder ist in Deutschland geboren und sozialisiert, nicht-binär, queer, , abled bodied, bildungsprivilegiert (abgeschlossenes Medizinstudium, derzeit: Ethnologie und Kulturwissenschaften) und hat keine Kinder. Manwinder’s Arbeitsfokus liegt im Bereich Antirassismus, Queerfeminismus, (Post-)Kolonialismus und Intersektionalität und ist als freiberufliche Trainer*in und Aktivist*in in verschiedenen lokalen, bundesweiten und internationalen Organisationen tätig.

Márcio Carvalho

Ob durch Zeichnung, Film oder Performance, Márcio Carvalhos Arbeit versucht, die Rolle, die der öffentliche Raum heute bei der Gestaltung eines inklusiven, repräsentativen kollektiven Gedenkens spielen kann und/oder sollte, neu zu überdenken. Derzeit arbeitet er in Ländern wie Deutschland, Nigeria, Portugal, Zypern und dem Vereinigten Königreich an gemeinsamen Projekten zu Fragen der Erinnerung, der Repräsentation von Erinnerungen im öffentlichen Raum und neuen Grammatiken für die Rückgabe von Kulturgütern.

Mathilde Honecker

studiert Europa-Studien mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung an der TU Chemnitz. Im Zuge des Seminars „Lissabon – eine postkoloniale Archäologie“ beschäftigt sie sich mit Kontinuitäten des portugiesischen Kolonialismus. Außerdem nahm sie an verschiedenen anderen Seminaren zu den Themen Postkolonialismus und dekolonialem Aktivismus teil.

Santiago Perez Isasi

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Kunst und Geisteswissenschaften der Universität von Lissabon. Er promovierte 2009 an der Universidad de Deusto in spanischer Literatur mit einer Dissertation über „Spanische nationale Identität und Literaturgeschichte (1800-1939)“ und schloss 2013 an der Universidad Abierta de Cataluña einen Master in Bildung und IT ab. Zwischen 2015 und 2020 arbeitete er als Forschungsassistent am Zentrum für vergleichende Studien an der School of Arts and Humanities der Universität Lissabon, wo er das Projekt „Digital Map of Iberian literary relations (1870-1930)“ entwickelte. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Iberienstudien und iberische Literaturgeschichte, spanische und baskische Literatur (mit besonderem Augenmerk auf zeitgenössischen Erzählungen) und digitale Geisteswissenschaften (insbesondere in den Bereichen digitale wissenschaftliche Edition und digitale Kartographie). Seine Lehrtätigkeit umfasst Kurse und Seminare zu den Themen Literatur und Geographie, Reiseliteratur, digitale Geisteswissenschaften und zeitgenössische spanische Erzählungen.

Simone Frangella

ist Anthropologin und arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Lissabon. Sie hat sich mit Themen im Zusammenhang mit dem städtischen Raum, der Körperlichkeit, der Wanderschaft und der Konstruktion von Sozialitäten beschäftigt, wobei sie sich insbesondere auf Migrationsphänomene und deren soziale und symbolische Dynamik konzentriert und verschiedene Kontexte wie brasilianische Einwanderer in London und Lissabon untersucht hat. In jüngster Zeit hat sie die territorialen Konfigurationen und Ränder von Stadtvierteln im Großraum Lissabon erforscht, um die Überschneidung von territorialen Zugehörigkeitsbeziehungen mit Beziehungen zwischen den Generationen sowie mit unterschiedlichen Arbeitserfahrungen und Geselligkeitsbeziehungen zu verstehen. Sie ist Co-Principal Investigator des FCT-Projekts „Constellations of memory: a multidirectional study of migration and postcolonial memory“.

Stephan Schurig

studierte Geographie, Soziologie und Ethnologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Während sein Geographie-Studium eher klassische sozialwissenschaftliche Themen behandelte, setzte er sich in seinen Nebenfächern mit queer-feministischen, poststrukturalistischen und machtkritischen Perspektiven (Intersektionalität, Positionalität, Machtstrukturen etc.) auseinander. Seine Forschungsschwerpunkte liegen daher auf sozialen Ungleichheiten und raum-zeitlichen Phänomenen. Aktuell forscht er in seinem Promotionsprojekt zu den kolonialen und postkolonialen Perspektiven auf die Stadt Chemnitz.

Teresa Pinheiro

ist Professorin für Iberische Studien am Institut für Europäische Studien der Technischen Universität Chemnitz. Sie promovierte 2002 in Kulturanthropologie an der Universität Paderborn (summa cum laude) und erhielt dafür den Georg-Rudolf-Lind-Preis der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. 2014 war sie als Gastwissenschaftlerin an der Hebräischen Universität Jerusalem und 2015/2016 als Gastprofessorin an der Universität des Saarlandes tätig. 2017-2018 erhielt sie ein Alexander-von-Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Forscher:innen, das einen einjährigen Aufenthalt am Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, für Archivrecherchen zur Erinnerung an die Zweite Spanische Republik im öffentlichen Raum von Madrid ermöglichte. Derzeit ist sie Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Ettersberg, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Katalanistik, Verbindungsprofessorin zur Friedrich-Ebert-Stiftung, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kulturwissenschaften, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Iberoamericana und Review Editor für das International Journal of Iberian Studies. Innerhalb der Iberienstudien sind ihre Forschungsgebiete Repräsentationen kollektiver Identität und Erinnerungspolitik, zu denen sie zahlreiche Publikationen auf Katalanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch veröffentlicht hat.

Viktoria Hohlfeld

studiert Europa-Studien mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung an der TU Chemnitz. Im Zuge des Seminars „Lissabon – eine postkoloniale Archäologie“ beschäftigt sie sich mit Kontinuitäten des portugiesischen Kolonialismus. Außerdem nahm sie an verschiedenen anderen Seminaren zu den Themen Postkolonialismus und dekolonialem Aktivismus teil.

Organisation

Lissabon

Interessante Plätze

Hier ein kleiner Text der die Stadt kurz beschreibt und darauf verweist dass hier interessante plätze zu finden sind

- Alfama (Typisches historisches Viertel): Zugang zu Fuß von der Metrostation Santa Apolónia; eine bessere Alternative ist die typische Straßenbahnlinie 28.

- Chiado und Baixa (Geschäftsviertel): Zugang von der U-Bahn-Station Baixa/Chiado

- Rossio und Restauradores (Gelten als das Zentrum von Lissabon): Zugang von den U-Bahn-Stationen Rossio und Restauradores.

- Bairro Alto (Restaurant- und Ausgehviertel): Zu erreichen von den U-Bahn-Stationen Baixa/Chiado und Cais do Sodré

- Praça do Comércio-Avenida da Liberdade-Praça do Marquês: Achse, die das historische Viertel mit der neuen Stadt verbindet (Blaue Linie)

- Belém (Zone der Denkmäler und Museen): Zugang von der Metrostation Cais do Sodré (Grüne Linie) und dann mit der Straßenbahnlinie 15E (Haltestelle Praça do Comércio oder Praça da Figueira in Richtung Algés)

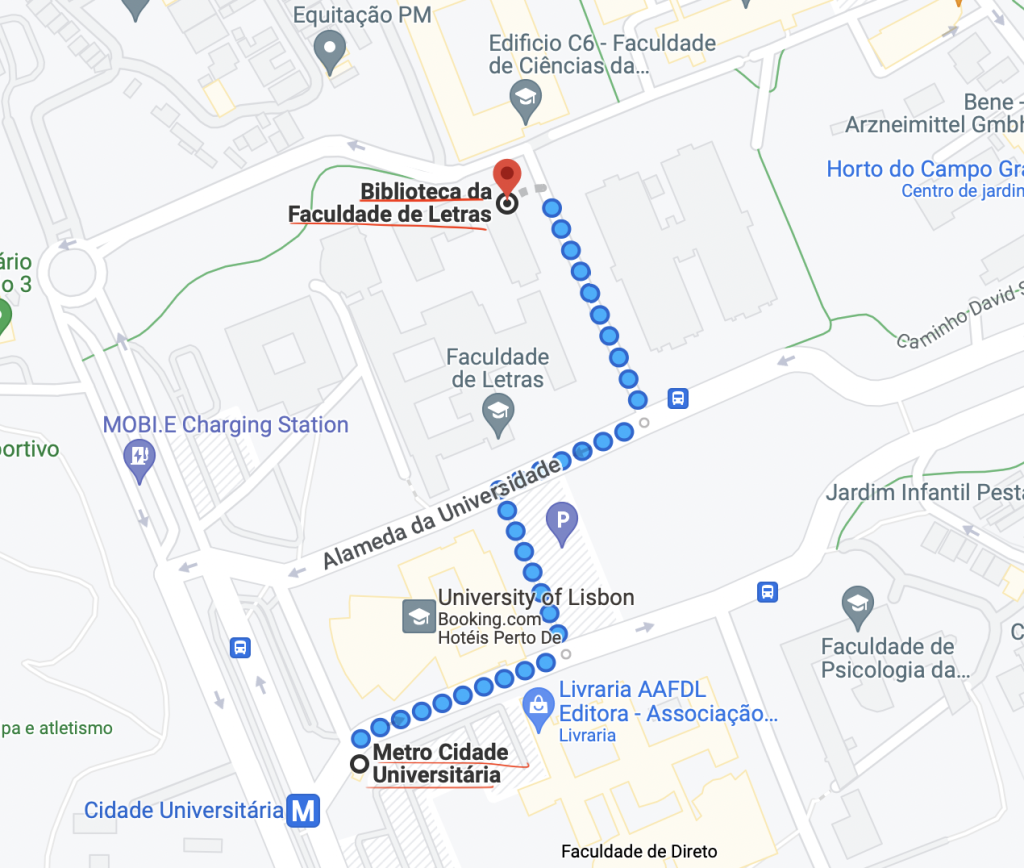

Der Workshop DECOLONIALER ICONOKLASMUS: Stadt – Gedächtnis – Teilhabe findet in der Bibliothek der Faculdade de Letras der Universität Lissabon, im Raum B112.B statt.

Adresse:

Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa

Anreise

Zugang:

U-Bahn-Station *Cidade Universitária – Gelbe Linie*

Fahrkarte: Kaufen Sie die Viva Viagem-Karte an einem Automaten. Mit dieser Karte können Sie eine einfache Fahrkarte (1,50 €) oder eine Tageskarte (6,45 €) für Busse und U-Bahnen kaufen.

Alternative: Mieten Sie ein Gira-Fahrrad. Eine Tageskarte kostet 2 € und ermöglicht kostenlose Fahrten bis zu 45 Minuten. Für Fahrten zwischen 45 und 90 Minuten wird ein Aufschlag von 2 € erhoben.

Karten

Anreise von* Cidade Universitária* *Metro Station* zur Bibliothek der Faculdade de Letras

Zu mehr Informationen über die Mobilitätsmöglichkeiten in Lissabon

Organisations-Team

Ana Troncoso

Elsa Peralta

Agesiláu Silva de Carvalho

Luca Hirsekorn