Im Nachklang der Open Access Week 2025 und der Verleihung des Open Science Award erinnern wir uns an eine ereignisreiche Woche.

Gemeinsam haben das Open Science Team der Universitätsbibliothek, das Projekt D2C2 und die ACROSS Alliance ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Neben spannenden Vorträgen, konnte man sich an verschiedenen Aktionen beteiligen, wie „Change my mind“ und Open Science Quiz.

Höhepunkt war die Verleihung des Open Science Award (Bild). Potentielle Preisträger und Preisträgerinnen konnten sich selbst bewerben oder von einer anderen Person vorgeschlagen werden. Alle Nominierten reichten im Nachhinein eine Eigenbewerbung ein.

Die Vielzahl beeindruckender Bewerbungen hat uns komplett überrascht und begeistert.

Es schien nahezu unmöglich, nur 3 von Ihnen für einen Preis auszuwählen.

Da aber nicht alle einen Preis erhalten konnten, ist es uns wichtig, alle Projekte in ihrer Einzigartigkeit hier noch einmal in Kurzform vorzustellen. Die Projektbeschreibungen wurden zum überwiegenden Teil aus den eingereichten Bewerbungen bzw. Präsentationen übernommen. Detaillierte Auskünfte geben die jeweiligen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sicherlich gern.

[Die hier genannte Reihenfolge sagt nichts über die Wertigkeit der Beiträge aus.]

StochasticDominance ist ein Julia Open-Source-Paket zur besseren Entscheidungsfindung bei Finanzoptionen und ermöglicht eine effiziente Verifizierung und Optimierung unter stochastischen Dominanzbedingungen höherer Ordnung. Durch die Reduzierung unendlicher Bedingungen auf eine endliche Menge macht das Tool fortschrittliche Entscheidungsfindungsmethoden für Forscher:innen und Praktiker:innen zugänglich und praktikabel. (Rajmadan Lakshmanan & Prof. Dr. Alois Pichler)

„PartWiss“ Leitfaden für Partizipation in der Forschung wurde kollaborativ mit über 150 Mitwirkenden gestaltet. Er beschreibt zentrale Aspekte in zehn Handlungsfeldern. Ziel ist es, praktische Hilfestellungen anzubieten und eine Orientierung in der Vielfalt partizipativer Ansätze und Begrifflichkeiten zu geben. Er ist als didaktisch ansprechendes Kartenset gestaltet, um ihn modular nutzen zu können. Auf den einzelnen Karten finden sich zusätzliche Praxishinweise und weiterführende Materialien. (Jun.-Prof. Dr. Andreas Bischof)

Der Wissenschafts-Podcast „Linguistics Behind the Scenes“ beschreibt eine besondere Form, auf Forschung aufmerksam zu machen und sie niedrigschwellig stufenweise zugänglich zu machen. Damit soll das Interesse für linguistische Fragestellungen geweckt werden und gleichzeitig beiläufig über wissenschaftliche Methoden informiert und die wichtigsten Inhalte der Forschung verständlich vermittelt werden. Über Links in den Shownotes auf Spotify etc. können alle Interessierten fast alle der zugrundeliegenden Publikationen lesen und sich selbst ein umfassendes Bild davon machen. Viele zugehörige Artikel und Buchbeiträge wurden als Zweitveröffentlichung im Repositorium MONARCH-Qucosa veröffentlicht. (Prof. Dr. Christina Sanchez-Stockhammer)

PhD-Projekt („Digitally Created Body Positivity“) Frau Yeo promoviert ganzheitlich im Sinne von Open Science und gibt ihre Erfahrungen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an Studierende weiter. In ihrem Forschungsprojekt war sie oft mit einem limitierten Zugang zu Informationen konfrontiert. Verfügbare Materialien hatten eine zu geringe Diversität, geringe Vergleichbarkeit und eingeschränkte Replizierbarkeit. Deshalb hat sie umfangreiche Daten erhoben, Beispielstimuli erstellt und auf OSF (Open Science Framework) gespeichert. Alle empirischen Projekte wurden vorab registriert. Hypothesen, Design und Analyseverfahren sowie Ausschlusskriterien wurden offen gelegt. Für die die Materialien hat sie die am weitesten offene Open Access Lizenz CC BY 4.0 eingeräumt. In ihrem gesamten Forschungsprozess veröffentlicht sie ausschließlich Open Access. Im Rahmen der Betreuung von Abschlussarbeiten wird dieser Ansatz teilweise verpflichtend aber auch mit großer Unterstützung der Studierenden fortgesetzt. (Jiyeon Yeo)

BirdNET; Das Projekt muss man kaum noch vorstellen. Mit über 2 Millionen aktiven Nutzern der App, die in über 80 Forschungsprojekte integriert wurde, zählt es zu den beliebtesten Foschungsprojekten der TU Chemnitz. Das künstliche neuronale Netz, kann mehr als 6.000 Vogelarten erkennen. wird unter einer freien Lizenz bereitgestellt und bildet die Grundlage einer Vielzahl an frei verfügbaren Open-Source-Lösungen. Damit leistet das interdisziplinäre und internationale Team einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Biodiversität. Einzigartig im Vergleich zu anderen KI-Systemen ist die Transparenz und Reproduzierbarkeit. Der barrierefreie, niedrigschwellige Zugang ermöglicht die Teilhabe sowohl von professioneller Forschung als auch Biologen, Umweltorganisationen und Citizen Science-Projekten. (Dr. Stefan Kahl)

Frau Morgenstern forscht zu Spindynamik in organischen Molekülen und macht alle ihre Ergebnisse Open Access zugänglich. Sie ist Vorbild bei der offenen Bereitstellung von Messdaten, Analyseskripten und der vollständigen Messung sowie des zugehörigen Analyseverfahrens auf GitHub. Diese Aktivität ist beispielhaft für Open Science in der organischen Elektronik. Sie ermöglicht vollständige Reproduzierbarkeit und interdisziplinäre Wiederverwendbarkeit in den Bereichen Physik, Materialwissenschaften und Ingenieurwesen. Darüber hinaus hat sie das elektronische Laborbuch elabFTW in der Forschungsgruppe eingeführt, um eine standardisierte und FAIR-konforme Datendokumentation zu gewährleisten. Dieser Ansatz bricht mit den traditionell geschlossenen Praktiken in diesem Bereich und zeigt, wie Transparenz und Zugänglichkeit den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben können. (Annika Morgenstern)

Von Feburar bis November 2024 wurde eine Online-Panelstudie zum Einfluss von Deepfakes auf die Wahrnehmung demokratischer Prozesse und Polarisierung erhoben. Der Fragebogen für die Erhebung sowie ein Analyseplan wurden vorab auf OSF präregistriert. Das Ethikvotum zum Vorhaben ist offen zugänglich. Ein Manuskript, inklusive Replikations-Scripts, Datensätzen und Codebook befindet sich im Review. Der Datensatz wurde in der Community beworben und Forschende erhalten einen Datenzugang nach Vorab-Präregistrierung ihrer Fragestellung. Das Projekt wurde ohne Drittmittelanbindung allein von Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen initiiert. Es dient als Vorbild für kollaborative, zugängliche Forschung und aktive Unterstützung von Open Science in den Sozialwissenschaften. (Klara Marie Steinmetz)

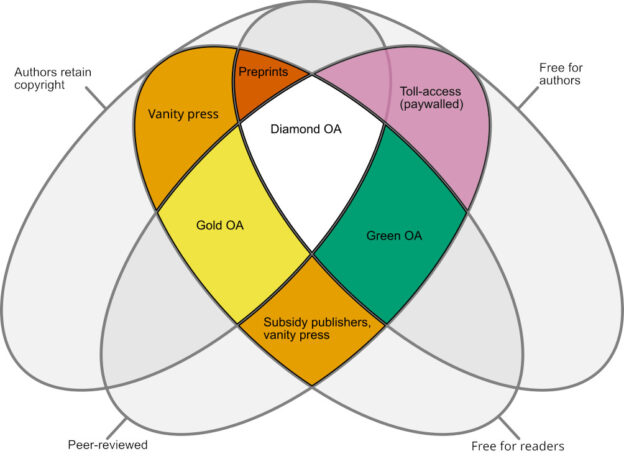

„Frontiers in Neurorobotics“ ist weltweit die einzige Open Access Zeitschrift im Feld Neurorobotik. Nach schwierigen Anfangsjahren hat sie sich durch die hohe Qualität der publizierten Artikel erfolgreich etabliert und einen Impact Faktor von 2.8, einen CiteScore von 6,1 und insgesamt 25.138 Zitationen erreicht. Herr Professor Röhrbein ist einer der Hauptherausgeber der Zeitschrift und Ansprechpartner für eine Vielzahl an Editoren und Reviewern. Er leistet so einen bedeutsamen Beitrag zur globalen Stärkung der Forschung durch freien Zugang und bestätigt, das Open Access (Open Science) mit sehr guter Qualität verbunden werden kann. Über seine Erfahrungen durfte er auch vor der ERC-Präsidentin und dem Präsidenten der HRK berichten. (Prof. Dr. Florian Röhrbein)

Die Professional Learning Community Open Science etabliert seit fast vier Jahren Open Science (OS) in der Lehre durch ein innovatives „Students as Partners“-Konzept. Als Open Educational Ressources (OER) erstellte Vortragspakete für Studierende der Psychologie machen vom ersten Tag an mit OS-Prinzipien vertraut. Präregistrierungs-Workshops schaffen direkten Praxisbezug. Extracurricular rücken der Journal Club und der Instagram-Account die gesellschaftliche Relevanz von OS-Inhalten in den Fokus und wenden sich direkt an Studierende, Lehrende und Wissenschaftler:innen. Durch den perfekten Mix aus Lehre, Peer-Learning und Wissenschaftskommunikation werden Studierende der Psychologie gezielt an transparente Wissenschaft herangeführt. (Kathrin Fucke)

Die Digitale Gesundheitsanwendung (DiGa) Mawendo ist ein Therapieprogramm für das Heimtraining. Die Trainingspläne enthalten Übungsvideos und basieren auf dem aktuellen Forschungsstand. Ein Team der Professur für Forschungsmethoden und Analyseverfahren in der Biomechanik hat es geschafft nachzuweisen, dass die DiGA im Vergleich zur Standardtherapie (Physiotherapie) überlegen ist. Nur so war die Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis möglich. Basis für die Entscheidung war der in MONARCH-Qucosa veröffentlichte Studienbericht des Projektes. Eine englischsprachige Veröffentlichung im „Journal of Medical Internet Research“ erschien mit der Lizenz CC BY 4.0. Die erfolgreiche Registrierung im DiGA-Verzeichnis ermöglicht nun eine Kostenübernahme für die Therapie durch die Krankenkasse für eine Vielzahl von Versicherten. (Dr. Tobias Mayer-Roth)

Mit der Veröffentlichung einer Studie zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an deutschen Universitäten in einem Diamond-Open-Access-Journal ist das Forschungsprojekt Vorreiter in den Wirtschaftswissenschaften. Die Zeitschrift „M@n@gement“ ist das erste Open-Access-Journal für Management, Strategie und Organisationstheorie. Die dortige Publikation setzt ein starkes Zeichen für konsequent offene Wissenschaftskultur. Im Artikel wird erstmals die Analyse von Forschungsdatenmanagement mit einer kritischen Perspektive auf die „neoliberale Universität“ verbunden. Maßgeblich ist die Erkenntnis, dass unterschiedliche Fächerkulturen bestimmen, wie offene Datenpraktiken umgesetzt werden. FDM wird durch konkurrierende institutionelle Logiken geprägt und durch Spannungen zwischen Transparenz-, Effizienz- und Wettbewerbsidealen geformt. Die Studie eröffnet neue Diskussionen und zeigt, dass höchste wissenschaftliche Qualität, methodische Transparenz und uneingeschränkter Zugang vereinbar sind und sich gegenseitig stärken können. (Christian M. Huber)

Die Meta-Studie zu makroökonomischen Effekten konventioneller Geldpolitik (MORPEP META-CMP) ist im Bereich Makroökonomik die wahrscheinlich erste Meta-Analyse mit umfangreicher öffentlicher Dokumentation. Über die Präregistrierung des Analyseplans, die KI-gestützte Literatursuche (10.714 Studien), die Dokumentation der Datensuche und Kodierungsinstruktionen, die Versionskontrolle für alle Rohdaten, die Zwischenschritte der Datensatzerstellung, die Datenextraktion bis zur finalen Analyse sind alle Informationen öffentlich einsehbar. Im Beispiel wird eindrucksvoll demonstriert, wie Meta-Analysen transparent und reproduzierbar durchgeführt werden können. Die Erfahrungen werden über den Fachbereich hinaus geteilt und dienen als Orientierungshilfe für die Forschungsgemeinschaft. (Dr. Franz Prante / Prof. Gechert)

Die Digitale, kommentierte und historisch-kritisch perspektivierte Edition des Romans „Ahasver“ (1981) von Stefan Heym stellt einen wertvollen Beitrag zur Verbreitung seines bedeutenden literarischen Werkes dar. Das Projekt bietet erstmals umfassende Einsichten in die Materiallage und enthält detaillierte Kommentare und Analysen. Das Werk bietet niedrigschwellige und intuitive Möglichkeiten des Zugangs für verschiedenste Benutzergruppen. Der Open Access Zugang erfolgt über die drei Abteilungen Textebene, Vermittlungsebene und Überlieferungsebene. Zielgruppe ist sowohl das philologische Fachpublikum wie alle interessierten Leserinnen und Leser. (Tobias Frank)

Der Sammelband zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Sozialräumliche Erkundungen beschreibt den Forschungsbeitrag der TU Chemnitz zum Kulturhauptstadtjahr und vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema an eine breite Öffentlichkeit. Er vereint lokale zivilgesellschaftliche Aktivitäten und zeigt die starke Verbundenheit der TU Chemitz mit Stadt, Region und Ereignis. Die hier betriebene kommunikative Art von Open Science ermöglicht, die Gesellschaft an Forschung teilhaben zu lassen und von unterschiedlichen Expertisen zu profitieren. Zudem werden soziale Dialogchancen eröffnet, was gerade in Zeiten zunehmender Wissenschaftsskepsis von Bedeutung ist und Vertrauen in Forschung stärken kann. Der Band konnte über das Landesdigitalisierungsprogramm Open Access veröffentlicht werden. (Dr. Ulf Bohmann & Jun.-Prof. Dr. Thomas Laux)

Forschungsprojekt zur Akzeptanz von second-hand Produkten (als Geschenk) Die Ergebnisse zeigen eine soziale Norm, welche second-hand Geschenken entgegensteht und erfassen wann Konsumenten dennoch bereit sind, second-hand Produkte zu verschenken. Materialien, Daten, Analysecodes und Ergebnisreports können durch die Bereitstellung auf dem Open Science Framework (OSF), der Zuordnung von Metadaten und prospektiv DOIs öffentlich zugänglich und auffindbar gemacht werden. Das OSF-Projekt ist darauf ausgelegt, international verständlich und einfach nutzbar zu sein. Die Dateien sind strukturiert abgelegt und beschriftet. Analysecodes in der frei verfügbaren Programmiersprache R stellen sicher, dass Analysen interoperabel und reproduzierbar sind. Präregistrierungen erlauben zudem eine Trennung zwischen konfirmatorischen und explorativen Analysen. (Juliane Weidenhagen)

Das Projekt „Mit LLMs zu aussagekräftigen Metadaten“ adressiert die zentrale Herausforderung der Arbeit mit offenen Daten. Im Optimalfall sind diese so beschrieben, dass sie für alle auffindbar und nachnutzbar sind. Im Projekt werden offene Sprachmodelle (Open Source LLMs) genutzt um DCAT konforme Metadaten automatisch zu erzeugen. Das reduziert manuellen Aufwand, erhöht Qualität und Konsistenz und macht offene Daten für Verwaltung, Forschung und Zivilgesellschaft leichter auffindbar. Die Aktivität verbindet Open Access, Open Data und Open Source in vorbildlicher Weise. Der Ansatz ist gut reproduzierbar und lässt sich leicht auf verschiedene Anwendungsszenarien (Repositorien, OER…) übertragen. (Björn-Lennart Eger)

Für das DFG-geförderte Projekt „Wissen, was falsch läuft“ wurden in den letzten 3 Jahren insgesamt 5 Experimente durchgeführt, mit dem Ziel, transparent und reproduzierbar mehr über menschliche Wahrnehmung und Handlung zu erfahren. Damit werden reichhaltige, multimodale, und hochauflösende Zeitreihen von Verhaltensdaten zugänglich in einem Bereich, wo üblicherweise nur aggregierte Daten verfügbar sind. Gleichzeitig werden detaillierte Analyseskripte und Beschreibungen verfügbar gemacht, wodurch mit den Datensätzen unabhängig gearbeitet werden kann, sei es mit anderen Fragestellungen, Analyse- oder Modellierungsansätzen, oder zur Replikation. Dies ist besonders wertvoll, weil die Messdaten mit sehr präzisem, spezialisiertem high-tech-Equipment und großem personellem Aufwand erhoben wurden. Die Veröffentlichung von Preprints schafft zudem unmittelbaren Zugang zu aktueller Forschung und macht zugleich den Publikationsprozess transparent. (Dr. Karl Kopiske)

Das Projekt BioFab Vending – Nachhaltiger 3D-Druck aus organischen Abfällen wandelt alltägliche Küchenabfälle in biologisch abbaubare Einwegprodukte wie Becher, Teller und Löffel um. Das vollautomatische Open-Source-Hardwaresystem sortiert mithilfe von Sensoren und Bildverarbeitung geeignete Abfälle, trocknet und zerkleinert sie, mischt sie mit biologisch abbaubarem PLA, pelletiert sie und druckt den ausgewählten Artikel in 3D. Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, Abfall zu reduzieren und nachhaltiges Konsumverhalten zu unterstützen. (Pranav Avinash Khadkotkar & Saswat Pradhan)

Im ERC-Projekt ACTIONS wurde eine Strategie für Open Science in der Professur für Elektrochemische Sensorik und Energiespeicherung entwickelt und umgesetzt. Dazu gehören Veröffentlichungen im Gold Open Access, das Veröffentlichen zugehöriger Datensätze, das Aufstellen eines ERC-kompatiblen Datenmanagement-Plans und regelmäßige Schulungen. Hervorzuheben ist die Aufarbeitung von Datensätzen nach den FAIR-Prinzipien, was eine deutliche Mehrarbeit darstellt und in den Naturwissenschaften in dieser Form noch nicht oft umgesetzt ist. Diese Open Science Gesamtstrategie ist Vorbild für andere Forschungsgruppen und sichert evidenzbasiertes wissenschaftliches Arbeiten. (Dr. Markus Gößler & Prof. Dr. Karin Leistner)