Liebe Bibo-Nutzer,

in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten kann es passieren, dass unsere Mitarbeiter Sie in und außerhalb der Bibliothek ansprechen und Ihnen einige Fragen zu den Räumlichkeiten, in denen Sie sich befinden, und zu den Bibliotheksressourcen und -angeboten, die Sie nutzen, stellen.

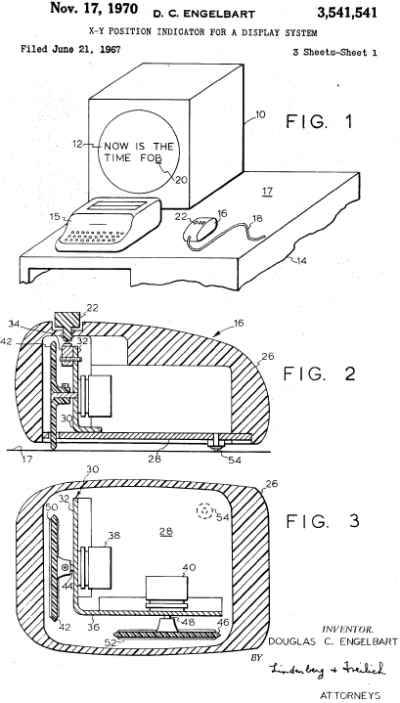

Diese Kurzinterviews sind Teil einer breiter angelegten Nutzerstudie, in der auch von anderen qualitativen Methoden wie Teilnehmende Beobachtung, Tiefeninterviews und Fotointerviews (Douglas Harper) Gebrauch gemacht werden soll. Unser Ziel ist es, auf diese Weise Ihre subjektiven Erfahrungen in und mit unserer Einrichtung kennenzulernen, insbesondere Ihre Wahrnehmung der Bibliothek als Lern- und Kommunikationsort sowie Ihre Erfahrungen mit unseren (digitalen) Serviceangeboten.

Wer bereits jetzt denkt: „Da mache ich doch gerne mit!“ oder „Fotointerview – das klingt ja ganz witzig“, muss nicht darauf warten, von uns angesprochen zu werden, sondern kann sich auch direkt bei uns melden: martina.jackenkroll@bibliothek.tu-chemnitz.de oder service@bibliothek.tu-chemnitz.de. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Angehöriger der TU Chemnitz oder externer Nutzer sind, die Bibliothek häufig aufsuchen oder die Ressourcen lieber von einem Arbeitsplatz außerhalb der Bibo nutzen.

Das gesamte Projekt läuft bis Anfang 2014 und wird Ihnen sicherlich an der ein oder anderen Stelle immer mal wieder begegnen. Über die Ergebnisse werden wir Sie natürlich auch in diesem Blog informieren.

Wir freuen uns auf den Perspektivenwechsel!

Ansprechpartner:

Martina Jackenkroll

TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ

CampusBibliothek II

Reichenhainer Str. 39/41

09126 Chemnitz

Germany

Tel: +49 371 531 33482

E-Mail: martina.jackenkroll@bibliothek.tu-chemnitz.de