In einer Zeit, in der die Kosten für wissenschaftliche Publikationen – sogenannte Article Processing Charges (APC) – immer weiter steigen und oft mehrere Tausend Euro pro Artikel betragen, stehen Forschende und Institutionen vor großen finanziellen Hürden.

Plattformen wie SciPost bieten mit ihrem Diamond Open Access-Modell eine nachhaltige, kostenfreie Alternative, die sowohl Autorinnen als auch Leserinnen entlastet. Für Forschende der Technischen Universität Chemnitz ist SciPost eine zusätzliche Möglichkeit, Forschung zu veröffentlichen.

Was ist SciPost?

SciPost wurde 2016 vom Physiker Jean-Sébastien Caux gegründet und ist eine von Wissenschaftlerinnen geführte Plattform, die sich auf Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie spezialisiert. Manuskripte können direkt oder über den Preprint-Server arXiv.org eingereicht werden. SciPost setzt auf ein transparentes Open-Peer-Review-Verfahren (peer-witnessed refereeing), bei dem Gutachten nach redaktioneller Prüfung online veröffentlicht werden, wobei Gutachterinnen anonym bleiben oder ihre Namen nennen können. Bis 2023 hat SciPost über 2.000 Artikel veröffentlicht, darunter Arbeiten von renommierten Wissenschaftlerinnen wie dem Nobelpreisträger Giorgio Parisi.

Die Zeitschriften, wie SciPost Physics und SciPost Chemistry, decken ein breites Spektrum ab. Alle Artikel erscheinen unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-Lizenz, die die Nutzung, Reproduktion und Verbreitung für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt, sofern die Quelle korrekt zitiert wird.

Warum Diamond Open Access?

Im Gegensatz zu traditionellen Publikationsmodellen, die hohe APCs oder Lesegebühren verlangen, beseitigt Diamond Open Access finanzielle Hürden. SciPost wird durch freiwillige Beiträge von Bibliotheken (die UB Chemnitz ist einer der Unterstützer von SciPost), Universitäten, Förderagenturen und Konsortien finanziert, wie möglicherweise auch von der TU Chemnitz. Dies fördert eine gerechtere Wissenschaftskommunikation und steht im Einklang mit den Prinzipien der Berliner Erklärung über offenen Zugang von 2003, die die TU Chemnitz unterstützt.

SciPost nutzt das PubFracs-System, das die institutionellen Zuschreibungen von Autorinnen gewichtet, um die finanzielle Unterstützung zwischen beteiligten Institutionen aufzuteilen. Die durchschnittlichen Kosten pro Artikel liegen bei etwa 500 Euro.

Vorteile für Chemnitzer Forschende

SciPost bietet zahlreiche Vorteile für Forschende der TU Chemnitz:

- Kostenfreies Publizieren(für Autorinnen): Keine APCs, wodurch finanzielle Barrieren entfallen.

- Globale Sichtbarkeit: Artikel sind weltweit frei zugänglich, was die Reichweite und Zitierhäufigkeit erhöht.

- Hohe Qualität: Die akademische Leitung und das transparente Begutachtungsverfahren garantieren wissenschaftliche Exzellenz.

- Nachhaltigkeit: nicht-kommerzielles Publikationsmodell.

Die TU Chemnitz unterstützt Open Access durch ihren Publikationsfonds für Veröffentlichungen mit APCs. SciPost hingegen erhebt keine APCs, da es durch institutionelle Beiträge finanziert wird.

Zusammenfassung

SciPost bietet also die Chance, ihre Arbeit global und ohne finanzielle Hürden zu teilen und dabei ein faires, alternatives Publikationsmodell zu unterstützen.

| Eigenschaft | Details |

|---|---|

| Publikationsmodell | Diamond Open Access: kostenlos für Autorinnen und Leserinnen |

| Finanzierung | Freiwillige Beiträge von Bibliotheken, Universitäten und Konsortien |

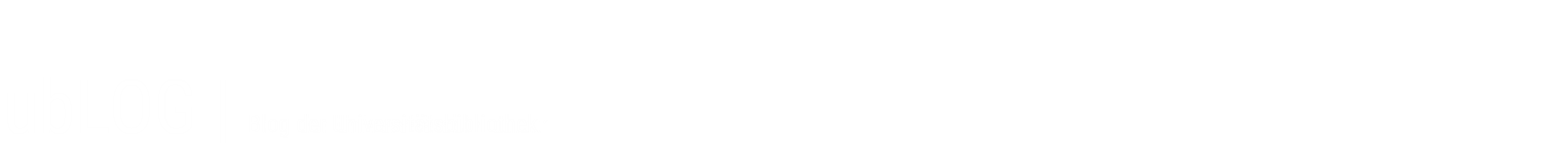

| Begutachtung | Open Peer Review, Gutachten online veröffentlicht |

| Lizenz | CC BY 4.0, erlaubt Nutzung und Verbreitung mit Quellenangabe |

| Kosten pro Artikel | etwa 500 Euro (es handelt sich um interne Betriebskosten, die durch institutionelle Mittel gedeckt werden, und nicht um eine Gebühr, die von den Autorinnen erhoben wird) |

| Anzahl Artikel | Über 2.000 veröffentlicht bis 2023 |

| Gründer | Jean-Sébastien Caux, gegründet 2016 |

| Hauptzeitschriften | SciPost Physics, SciPost Chemistry, SciPost Physics Proceedings |